ハロー、おかえり同志。

このブログでは、会社を解雇されてから労働審判で決着までの実体験を書いています。

この記事では労働審判を起こした時の流れを記載しています。

すべての内容は下記記事から参照できます。

労働審判の流れ

年明けに会社からかなり低い額の和解金が提示されました。

これが前回の内容です。

この段階で「会社は全然引く気ないし、労働審判やることになるな」と確信しました。

弁護士さんも同じだったようで、和解金交渉中に裁判所に提出するための申立書の準備を始めました。

「申立書」というのは、裁判官を含めた労働審判委員会に提出する主張内容を複数の紙にまとめたものになります。

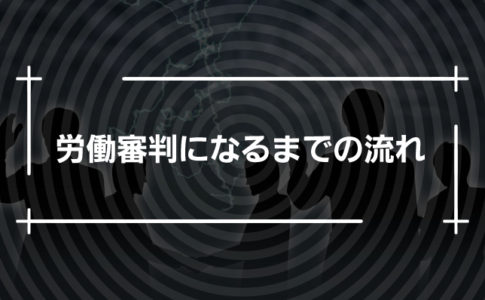

裁判所に申立書と証拠書類を提出し、受理されると裁判所から相手宛てに裁判所への呼び出しと申立書と証拠書類のコピーが封筒で送られます。

相手側は届いた申立書を見て、記載内容に対する反論を書いた「答弁書」を裁判所に送り、裁判所から回答書が申し立てた側にも送られてきます。

図解するとこんな感じ。

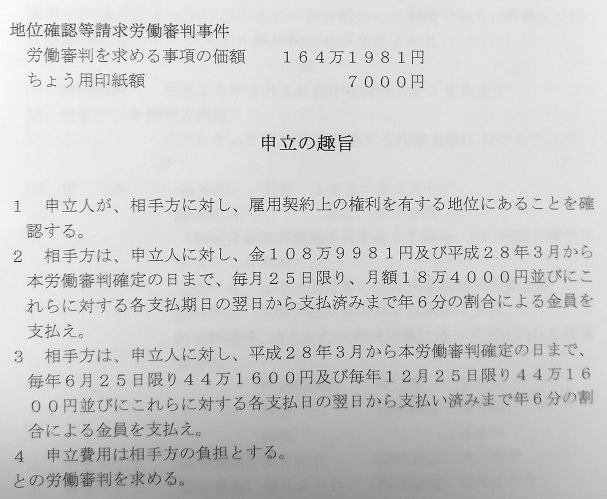

解雇無効を求める場合は大体同じだと思いますが、僕の場合は

・解雇が無効である

・審判確定まで受け取れるはずだった賃金を支払え

・申し立費用は会社の負担とする

といった主張内容とその理由を細かくまとめ、証拠書類(雇用契約書やタイムカードなど)を添えました。

労働審判委員会の人達は双方から送られた申立書と回答書を見て、会社と労働者の間にどのような争いごとがあったかを知ります。

お互いの主張内容は申立書と回答書がすべてになるので、本当に念入りに作る必要があります。

労働審判では申立書と答弁書の内容をもとに労働審判委員会の人が双方に質問しますが、記載内容に食い違いや不足点を確認する場合に事実確認をする程度です。

裁判所に申立書を送付しました

退職からちょうど6ヶ月経過し、和解金交渉しても進展がなくなったところで、札幌地方裁判所に労働審判を申し立てました。

実際に弁護士さんから労働審判に申立するときに裁判所と会社側に送った書類です。

語調が「支払え」と命令形になっており、完成させた原稿を見て「訴えるとはこういうことか」とちょっとびっくりしました。

前述のとおりかなり重要な内容なこともあって、作成にはお互いに認識のすりあわせを念入りに行い約2ヶ月を要しています。

年が明けて最初に通知書を送ってから半年ほど経過しています。

しかし、どうやら時間をかけすぎたようで、会社から思いもよらない反応がありました。